En tombant sur un ouvrage de Todd Lubart, traitant de la créativité, j’ai été amené à m’interroger sur le sujet. Art et innovation étant à l’honneur sur ce blog, l’ébauche d’une petite réflexion sur la créativité était donc la bienvenue. Plusieurs questions sont donc apparues immédiatement. Tout d’abord, il conviendrait de mettre la main sur la définition même de la créativité ? Qu’est-ce donc que cette fameuse « petite chose » si chère à nos amis artistes, chercheurs, innovateurs et autres créateurs.

En tombant sur un ouvrage de Todd Lubart, traitant de la créativité, j’ai été amené à m’interroger sur le sujet. Art et innovation étant à l’honneur sur ce blog, l’ébauche d’une petite réflexion sur la créativité était donc la bienvenue. Plusieurs questions sont donc apparues immédiatement. Tout d’abord, il conviendrait de mettre la main sur la définition même de la créativité ? Qu’est-ce donc que cette fameuse « petite chose » si chère à nos amis artistes, chercheurs, innovateurs et autres créateurs.

L’étymologie du mot créativité vient du latin « creare » qui signifie « faire pousser, faire naître, arriver à l’existence ». Très souvent employé dans un contexte religieux, le mot signifiait plus exactement « faire naître du néant ». On ressent à travers l’origine du terme, l’idée d’une faculté, peut-être divine, d’une aptitude particulière à créer à partir de rien. Si l’on se penche sur l’évolution du mot, on peut lire aujourd’hui dans les dictionnaires généralistes que la créativité est souvent définie comme une capacité d’imagination, d’invention, de création et est presque toujours associée en exemple à l’idée de créativité artistique ou littéraire. On remarque à travers cette définition que le sens du mot n’a finalement pas beaucoup changé et que l’on retrouve toujours l’idée d’une aptitude particulière à la création, à la différence près peut-être qu’aujourd’hui, le terme est associé à la capacité d’imagination. Ce sont finalement les exemples associés qui attirent plus particulièrement l’attention du lecteur : « Création artistique, littéraire ». A travers ces mots, la créativité est présentée a priori comme une capacité propre aux domaines des arts et de la littérature et pourrait renvoyer comme on l’a longtemps pensé au génie, à la muse de l’artiste et de l’écrivain. Deux questions principales émergent donc de ces observations : la créativité est-elle inhérente aux domaines de l’Art et de Littérature ? Est-elle une capacité réservée à une élite, aux artistes et aux écrivains ou est-elle ouverte à tout un chacun?

C’est en se penchant sur les dernières études notamment en psychologie que l’on peut apporter quelques précisions quant à la notion de créativité. Rassurez-vous, la psychologie cognitive a démocratisé la notion de créativité en la définissant comme une capacité présente en chacun de nous, éloignant ainsi l’idée préconçue selon laquelle la créativité serait réservée à certains domaines en particulier et surtout à certains individus privilégiés. On compte aujourd’hui des dizaines de définitions du mot qui varient en fonction du domaine auquel il est appliqué. Todd LUBART nous informe qu’il existe cependant une définition consensuelle, admise par la majorité des chercheurs, selon laquelle « la créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste […]. Par définition, une production nouvelle est originale et imprévue : elle se distingue de ce que le sujet ou d’autres personnes ont déjà réalisé ». Les conditions sine qua non pour qu’il y ait créativité résident, selon lui, simplement dans le fait que la production soit complètement nouvelle et qu’elle réponde à un contexte. T. LUBART ajoute que l’apprentissage à la créativité est conditionné par des exercices de production créative et plus particulièrement dans le domaine de la production d’écrit et de la pratique artistique car ils sont pour lui les domaines les plus propices à cet exercice. Pour développer sa créativité il faut donc tout simplement pratiquer. « Dans le champ artistique, il s’agirait de favoriser l’expression artistique, mais pas seulement pour engendrer une expérience esthétique ou développer la performance du geste technique de maniement des outils artistiques, mais il s’agirait plutôt de rechercher des idées originales ». La créativité se manifesterait donc à travers des situations de recherche d’idées nouvelles. On peut donc affirmer que la créativité est bien une capacité présente en tout individu et qui, par le biais de l’imagination, permet de trouver et créer des productions originales. Mais, d’où nous vient cette aptitude ? Quelle est l’origine de cette capacité ? Le fait qu’elle soit en chacun de nous, de façon presque universelle, signifie-t-il qu’elle soit innée ?

En observant par exemple, le comportement de l’enfant, tout laisse à penser qu’en effet, la créativité est présente en nous très tôt voire dès la naissance. Par exemple, dès qu’il le peut, l’enfant nous surprend à inventer et créer des mots nouveaux ou des histoires imaginaires. Qui plus est, dès lors qu’il est en possession d’un feutre, d’un stylo, d’un crayon, il s’adonne à des activités de « gribouillages » sur une feuille de papier et même (au grand malheur des parents) sur une table, un mur ou une tapisserie. On note comme une pulsion, un désir naturel chez l’enfant à vouloir créer des choses nouvelles si bien qu’on imagine que la créativité est innée et qu’elle pousse constamment l’enfant au processus créatif. Pourtant, s’il on se fie à la définition consensuelle de la créativité, on remarque que ces pratiques enfantines ne recouvrent qu’un aspect de l’activité créative. Pour faire preuve de créativité, une production doit non seulement être nouvelle mais également répondre à un contexte. Qui plus est, l’expression créative est conditionnée par une intention de créer. Or, pour le cas de l’enfant, les productions sont, dans la majeure partie des cas, spontanées et issues d’un désir personnel de l’enfant. T. LUBART explique dans ce sens que la créativité n’est pas innée mais qu’ « il y a certains facteurs qui sont innés, présents plus ou moins dès la naissance, en fonction des individus, comme l’habileté de la pensée (la flexibilité cognitive), la quête de nouveauté ou la recherche de sensations ». L’être humain aurait donc bien des bases biologiques, des tendances innées pour la quête de nouveautés qui l’inciteraient à une certaine activité créative. Mais puisqu’elle n’est pas innée cela suppose qu’elle est acquise et doit faire l’objet d’un apprentissage. Chacun d’entre nous peut donc choisir de la favoriser ou non alors pourquoi doit-on le faire?

Parce que la créativité met en avant bien des enjeux pour l’être humain. Elle répond au besoin qu’à l’homme de s’adapter aux diverses contraintes de la vie. La créativité est aussi de l’ordre de la culture. D’un manque, d’une absence, d’un paradoxe, d’une problématique, d’une opportunité, d’une intuition… naît le besoin d’agir autrement. Autrement dit, face aux obstacles qu’il rencontre, l’homme fait appel à sa capacité de créativité pour trouver des solutions nouvelles et adaptées. C’est dans cette optique que le développement de la créativité trouve toute sa place au sein et est même nécessaire à notre société. Développer sa créativité, c’est s’habituer à trouver des idées nouvelles pour plus tard appliquer sa créativité aux problèmes qu’on sera susceptible de rencontrer. En apprenant à être créatif, on apprend à s’adapter, à innover et à trouver des solutions… autrement dit quelle meilleure arme pour notre autonomie quotidienne!

La créativité s’appuie sur deux composantes complémentaires de l’intelligence : la pensée divergente et la pensée convergente. Ces dernières sont des opérations mentales qui consistent pour la première à rechercher un maximum de solutions originales à un problème donné, même si certaines paraissent a priori absurdes, surprenantes voire insolites. La pensée convergente quant à elle, fait suite au travail de la pensée divergente et autorise, sélectionne le choix d’une réponse dans un cadre rigoureux, c’est elle qui permet de réaliser c’est-à-dire celle qui est adéquate. Face à un problème donné, un obstacle, notre aptitude créative met donc en jeu la divergence pour rechercher et générer des idées nouvelles puis fait appel à la convergence pour sélectionner la solution la plus adaptée au contexte. Stimuler notre créativité, c’est donc solliciter notre pensée divergente pour trouver un maximum de solution pour fouiller dans plusieurs directions et inventer le maximum de réponses possibles, rechercher des solutions nouvelles. C’est à travers ce processus créatif que se développent la capacité de réflexion et la capacité de chacun à être actif aux problèmes qui se posent devant lui, et ce de façon autonome c’est-à-dire en cherchant lui-même des solutions. Cette ébauche de réflexion permet de mettre en avant toute l’importance de la pensée créative. Plus aucune raison de ne pas vous y mettre maintenant.

Alors prêts ?… 1…2…3…. « CREATIVER » !!!

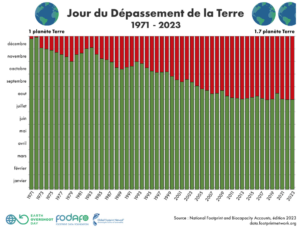

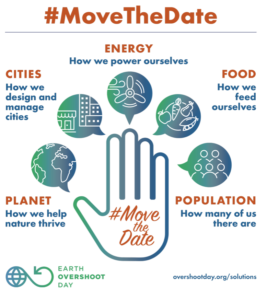

Si le beurre est notre mode de consommation et l’argent du beurre les jouissances naturelles offertes par notre belle planète alors oui ! Il n’y a qu’à observer les habitudes contemporaines pour voir que l’Homme veut consommer outre mesure tout en continuant à bénéficier de ce que la Terre nous offre. Or, le constat est unanime, les habitudes de consommation qui régissent la grande majorité de notre planète aujourd’hui sont à termes vouées à l’échec. Vouloir tout, tout de suite, sans limite et sans mesure autrement dit vouloir tous les gains sans contrepartie aucune. Entre surconsommation et gaspillage, notre modèle actuel est l’un des principaux responsables de la surexploitation des ressources.

Si le beurre est notre mode de consommation et l’argent du beurre les jouissances naturelles offertes par notre belle planète alors oui ! Il n’y a qu’à observer les habitudes contemporaines pour voir que l’Homme veut consommer outre mesure tout en continuant à bénéficier de ce que la Terre nous offre. Or, le constat est unanime, les habitudes de consommation qui régissent la grande majorité de notre planète aujourd’hui sont à termes vouées à l’échec. Vouloir tout, tout de suite, sans limite et sans mesure autrement dit vouloir tous les gains sans contrepartie aucune. Entre surconsommation et gaspillage, notre modèle actuel est l’un des principaux responsables de la surexploitation des ressources.